LEIA4 mini配列はキーの数が少ない、6×4キーで入力できるようになっています。片手キーボードとしての使用を目的にしています。

LEIA4 std配列とLEIA4 mini配列は基本部分はまったく同じですので、両方をマスターすることは難しくありません。

・小型キーボードで日本語入力をするための配列です。スマホで使うことを目的にしています。日本語入力だけならパソコンでも使えます。

・基本はローマ字入力です。左に母印、右に子音を配置しています。そのためキー配置が覚えやすくなっています。

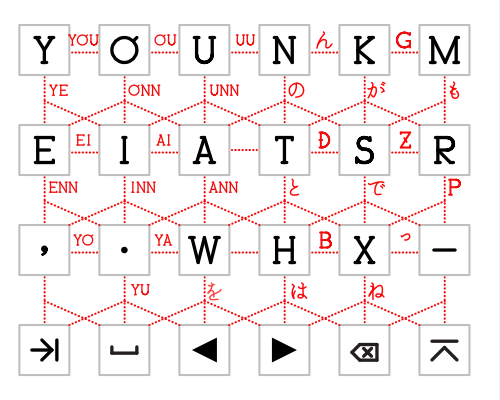

・[同時押し] 近接する2つのキーを同時押しすることで、撥音(母音+ん)、二重母音、「ん」、「っ」、1文字助詞などを入力できます。入力の効率化ができます。

・[略語] 子音2文字をかな文字列に変換することで入力の効率化ができます。

・これらをQMK Firmwareで実現しています。つまりパソコン側やスマホ側では何も準備しなくてもつなぐだけでこれらの機能を使用できます。

6×4キーの格子配列(オーソリニア)を想定しています。

縦横の同時押しがありますので、横ずれも縦ずれも非推奨です。

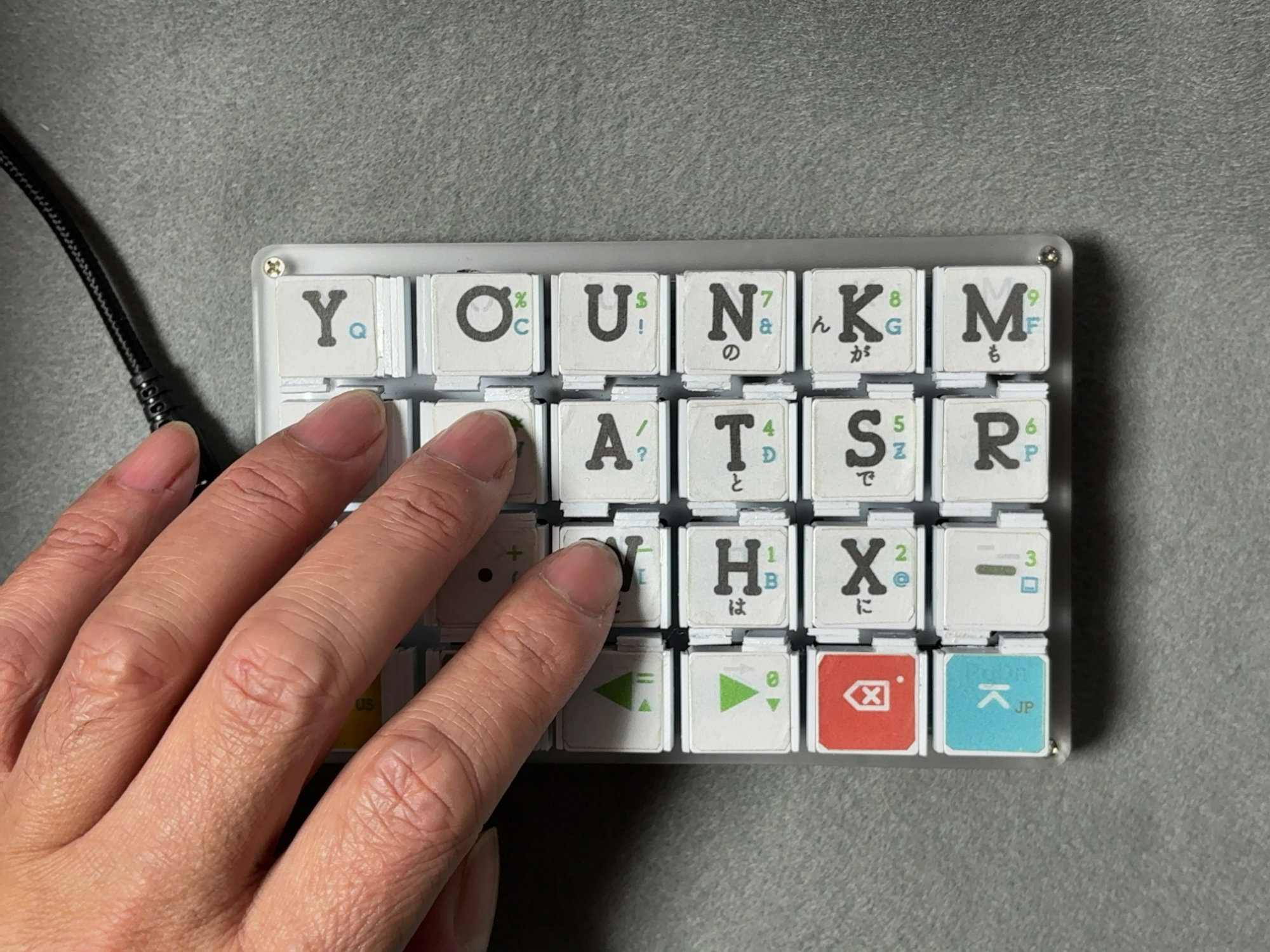

6×4格子配列というのは意外と製品がありません。私はYMDK21の24キータイプを使用しています。ただし、YMDK21はテンキーとしての使用を想定しているため、1列が少し離れているという問題があります(写真では左端)。この隙間はキーキャップにプラ板を接着して狭くしています。

他のすべてのキーも隙間にプラ板を接着してキー間隔を狭くしているのですが、この方が親指同時押しがやりやすいからです。

※6×4キー以外にも実装できますが、それについては別に取り上げます。

片手キーボードでは3通りの入力方法があります

右手だけで打鍵します。

左手だけで打鍵します。

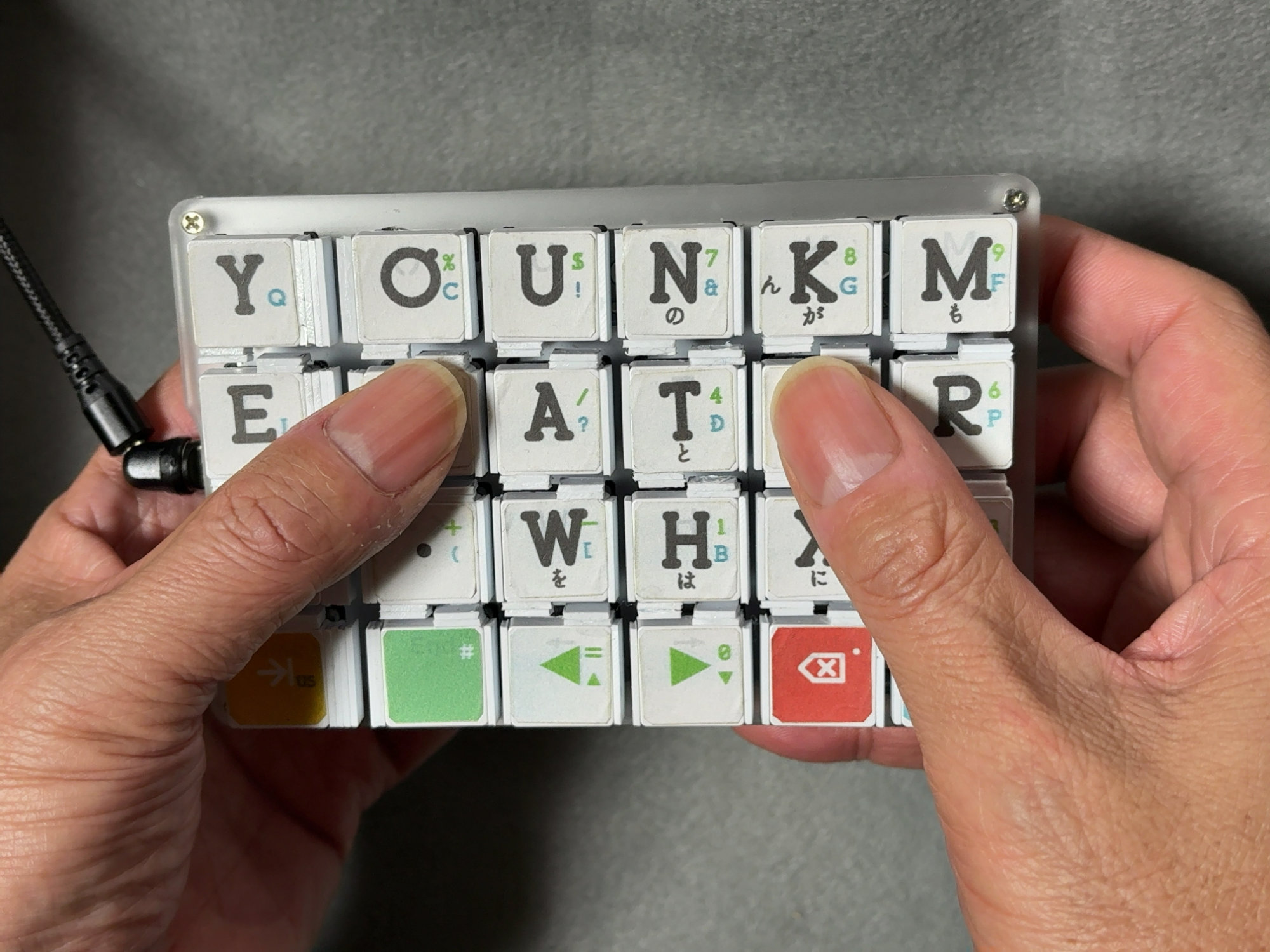

両手で持って、両親指だけで入力します(片手キーボードじゃありませんが)。キーボードを置く机などがない場所での入力に向いています。

両手持ち親指入力では、横方向も縦方向も同時押しは親指1本だけで2つのキーを同時押しします。斜め方向の同時押しはできません。

両手持ち親指入力で打鍵するならば、キーとキーの間の隙間が狭くなるようなキーキャップを選ぶべきです。

宮本隊長は両手持ち親指入力をしてします。現場でスマホに長文を打つときなどにはこれが便利なんです。

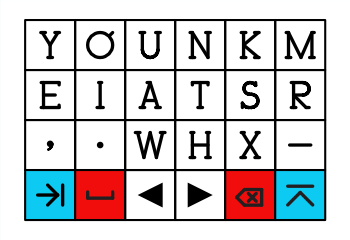

右側に子音、左側に母音を配置しています。LEIA4 std配列と同じ配置になっています。

手前は左から、タブ、スペース、左矢印、右矢印、バックスペース、エンターです。

かな漢字変換のタブ、スペースは左に置いています。タブは予測変換として使います。

スマホでの日本語入力に特化していますので、シフトキーやコマンドキーはありません。

24キーではアルファベットすべてをカバーできませんので別レイヤーを用意しています。

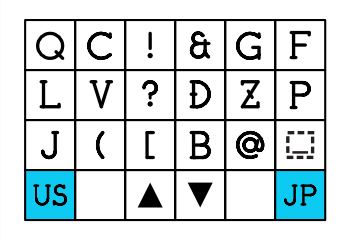

上は残りのアルファベット用のレイヤーです。青いキー(タブ、エンター)を押しながら打鍵します。

「US」は英数入力切り替え、「JP」は日本語入力切り替えです。パソコンでは有効ですが、スマホでは使えません。

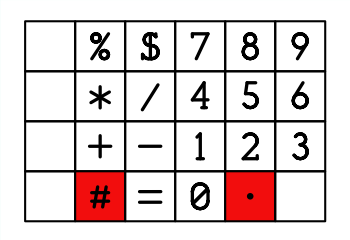

上は数字、演算記号用のレイヤーです。赤いキー(スペース、バックスペース)を押しながら打鍵します。

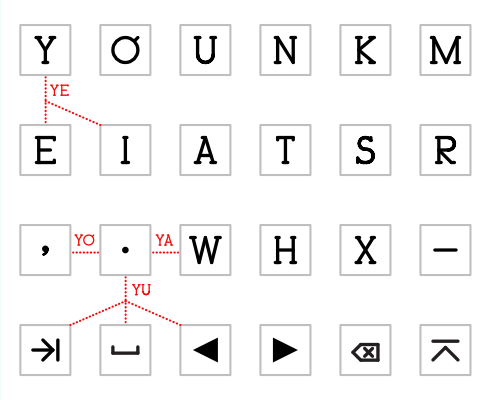

LEIA配列では2つのキーを同時に押す「同時押し」を使用します。2つのキーは近い場所にあるので押しにくいことはないでしょう。

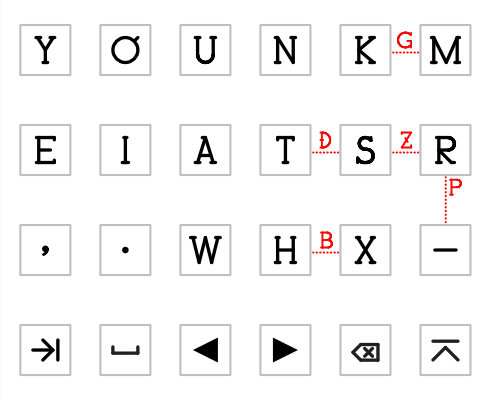

別レイヤーに置いてあるアルファベットの一部は同時押しでも出力できます。

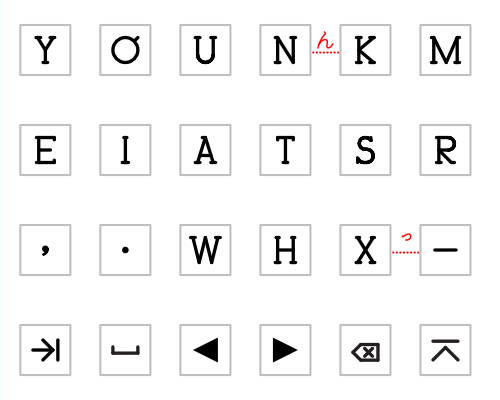

「K」を右隣りと同時押しをすると「G」

「S」を右隣りと同時押しをすると「Z」

「T」を右隣りと同時押しをすると「D」

「H」を右隣りと同時押しをすると「B」

となります。

「R」と下・斜め下を同時押しすると「P」となります。

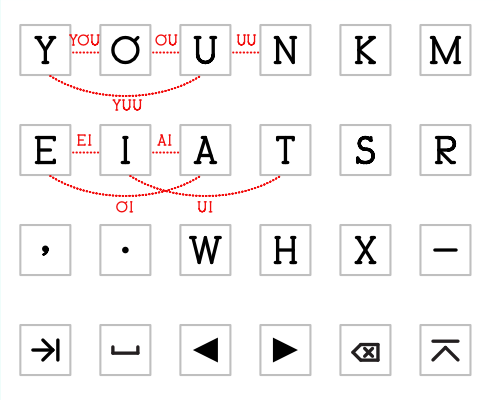

二重母音と撥音は左側にあります。

二重母音と撥音は漢語(音読み)でよく使用します。この同時押しを覚えれば入力の効率が上がります。

二重母音は横のキーの同時押しです。

頻度が高いのは「ai」「ei」「ou」です。

「y」がある「you」「yuu」も出現頻度が高いので加えています。これらも二重母音のひとつと考えた方がいいでしょう。

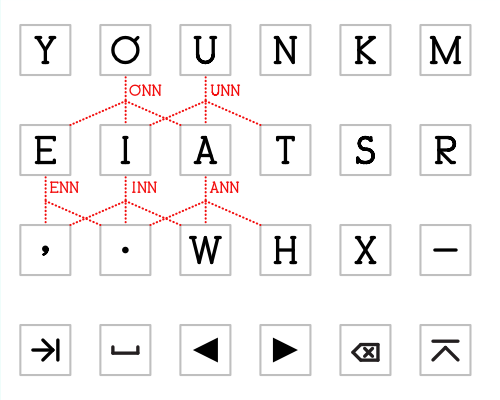

撥音は斜め同時押しです。

「ya」「yu」「yo」は左下にあります。

「ya」「yu」「yo」は子音と組み合わせて「kya」「syu」のように使うことを想定しています。もちろん単独で使ってもかまいません。

「ye」はあまり使わないかと思いましたが、チェックとかチェケラとかチェンバロとかシェパードとかジェットジャガーとかシェー!とかチェンジゲッター1!とかで使うので後から追加しました。

(つまり外来語ですね。シェーもフランス語由来という説があるざんす。諸説あるざんす。)

実際には「ん」は「nn」、「っ」は「xtu」が出力されます。。

「ん」は撥音で入力できることが大半なので、単独ではほとんど使いません。

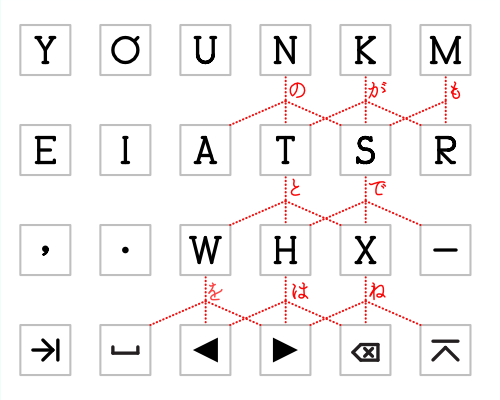

助詞は右側にあります。

助詞は文節の区切りになる語です。使用頻度が高い1文字の助詞を選んでいます。

子音の位置をなるべく合わせて覚えやすくしています。

これらは単語中でももちろん使えますが、最初は助詞の入力で使うようにすると覚えやすいです。

同時押しをまとめると上のようになります。

※略語はLEIA4 std配列とLEIA4 mini配列とで共通です。

子音を2つ続けて入力すると自動的に文字を出力します。

例えば、「ms」と入力すると「ます」になります。

略語は主に文末とよく使う語を用意しています。

文末には「です」「ます」「でした」「ください」「ません」などがあります。

よく使う語には「がつ(月)」「にち(日)」「さま(様)」「みなみ(南)」などがあります。

打鍵する文字と子音はなるべく合わせています。ただし濁音は清音に置き換えています。例えば「です」の場合では、「ds」としたいところですが、「d」は使わずに「t」に置き換えています。LEIA4 mini配列ではキー数が少ないためこのようにしています。

※略語はAZIKで言うところの「特殊拡張」です。

※略語はかな漢字変換の「ローマ字ルール」でも同じことができます。QMK firmwareが使えない場合や独自定義をしたい場合はそちらを使ったほうが簡単です。ただ、スマホではこの方法は使えません。

QMK firmwareならばキーボード側にこの機能を持たせることができるので、スマホでも略語が使えます。

どのような定義をするかは、個人個人の文体に大きくかかわってきます。私の場合は次のように定義しました。

hk ほか =他

hn ふん =分

hs はし =橋

ht ほど

h- ひがし =東

kn この

kr から

ks ください =文末

kt こと

kh かわ =川

kk がつ =月

k- きた =北

mk ません =文末

mn もの

ms ます =文末

mt ました =文末

mh まで

m- みなみ =南

nm など

nh には

nk なの

nr なる

ns なり

nt にち =日

n- にし =西

rr れる =文末

r- られる =文末

sk そこ

sm さま =様

sn その

sr する

ss します =文末

st した

sx しました =文末

s- しゅん

sh じゅん

sw しき =式

th とは

tk でき

tm ため

tr でる

ts です =文末

tt でした =文末

tx つぎ =次

t- でしょう =文末

wk わけ

yk よく

yr より

ww yann

w. yunn

w, yonn

覚えるなら文末語から始めるのがよいでしょう。また、よく使う語から覚えていきましょう。すべてを覚える必要はありません。

どのような定義をするかは、個人個人の文体に大きくかかわってきます。

私の場合、まず仕事で使う文体を優先しています。よって「です・ます」体になります。

「日月分」は日付時刻で、これは東京タヌキ探検隊!、東京コウモリ探検隊!での記録で多用するためです。「川橋」もコウモリ観察で頻出する語です。

書き手によってよく使う語は違ってきますので、上はひとつの例だと考えるべきでしょう。それぞれで工夫してほしい定義です。

なお、たくさん定義しすぎると覚えることができなくなります。よく吟味して厳選するべきです。

「です・ます」などの文末を2打鍵で入力できるのは、入力のリズムを良くする効果があります。同時押しでの撥音、二重母音、助詞も入力のリズムを良くしています。

略語を整理、xで始まる語を追加しています。

(略語ver4.13/2025年5月)

| h | h | はず |

| h | k | ほか |

| h | m | |

| h | n | ふん |

| h | r | |

| h | s | はし |

| h | t | ほど |

| h | x | |

| h | - | ひがし |

| k | h | かた |

| k | k | げつ |

| k | m | (不使用・キロメートル) |

| k | n | この |

| k | r | から |

| k | s | ください |

| k | t | こと |

| k | x | かわ |

| k | - | きた |

| m | h | まで |

| m | k | ません |

| m | m | (不使用・ミリメートル) |

| m | n | もの |

| m | r | |

| m | s | ます |

| m | t | ました |

| m | x | |

| m | - | みなみ |

| n | h | には |

| n | k | なり |

| n | m | など |

| n | n | nnで使用 |

| n | r | なる |

| n | s | なの |

| n | t | にち |

| n | x | なに |

| n | - | にし |

| r | h | |

| r | k | |

| r | m | |

| r | n | |

| r | r | れる |

| r | s | |

| r | t | |

| r | x | |

| r | - | られる |

| s | h | |

| s | k | そこ |

| s | m | さま |

| s | n | その |

| s | r | する |

| s | s | します |

| s | t | した |

| s | x | しました |

| s | - | しき |

| t | h | とは |

| t | k | てき |

| t | m | ため |

| t | n | でき |

| t | r | である |

| t | s | です |

| t | t | でした |

| t | x | つぎ |

| t | - | でしょう |

| w | h | |

| w | k | わけ |

| w | m | |

| w | n | |

| w | r | |

| w | s | |

| w | t | わたし |

| w | x | |

| w | - | |

| x | h | って |

| x | k | xkaで使用 |

| x | m | あります |

| x | n | あの |

| x | r | あるいは |

| x | s | あり |

| x | t | xtuで使用 |

| x | x | ある |

| x | - | った |

| y | h | |

| y | k | よく |

| y | m | |

| y | n | |

| y | r | より |

| y | s | |

| y | t | よって |

| y | x | よる |

| y | - | |

| w | w | yann |

| w | . | yunn |

| w | , | yonn |

LEIA4 mini配列は固定された配列ではありません。使う人によって仕様を変更していいのです。例えば次のような仕様変更もありです。

・キー数を増やす。30%キーボードや40%キーボードに載せることができます。

・略語をカスタマイズする。仕事目的や文体によって必要な語は違ってきます。

・数字、記号の位置も自由に変えていいです。

・左右反転する。反転の方が使いやすい人もいるでしょう。